“心無厭足,惟得多求,增長罪惡;菩薩不爾,常念知足,安貧守道,惟慧是業。”在物欲橫流的當下,人們一邊追逐財富與地位,一邊陷入焦慮與空虛,《佛說八大人覺經》中關于貪欲與知足的智慧,恰似一劑良藥,為我們指明生命的方向。

《佛說八大人覺經》中的這段經文,深刻揭示了人性中貪欲與知足的兩種境界,以及由此導向的不同生命結果。凡夫因無明遮蔽,將自我執著于有限的物質與名利,陷入永無止境的追逐。內心的貪求如滾雪球般增長,不僅帶來焦慮與痛苦,更因不擇手段的索取造下惡業,最終墮入輪回的苦海。這種“心無厭足”的循環,本質上是對外在表象的誤認——將短暫的身外之物當作永恒的依靠,卻不知真正的幸福源于對生命本質的覺醒。

菩薩深知貪欲的虛妄,以“知足”為盾,抵御對外境的執著。這種知足并非消極的匱乏,而是透徹洞察后的主動選擇:即使身處貧寒,仍能安住于清凈之心,將生命重心轉向智慧的修持。通過持戒、布施、禪定等修行,菩薩以般若智慧照見緣起性空的真相,破除對“我”與“法”的執取。當凡夫在物欲中迷失時,菩薩卻以“慧”為舟楫,在利他的實踐中超越生死樊籠,成就解脫的圓滿。

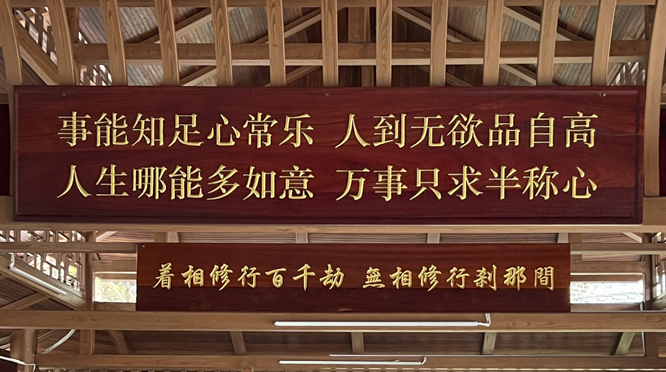

當物質豐裕與精神匱乏形成尖銳矛盾,人們比任何時代都更需要“少欲知足”的智慧。貪求的陷阱不僅在于消耗資源,更在于讓心靈淪為欲望的奴隸——正如追逐更多財富者往往陷入更深的空虛,沉迷權力者終被權力反噬。佛教的知足觀并非否定合理需求,而是倡導對“非分之想”保持覺察:在滿足基本生存后,真正的富足應來自內心的安定與智慧的增長。這種覺悟可轉化為現實中的節制與簡樸,例如減少攀比消費、培養感恩之心,或將精力投入利他事業,在奉獻中體驗超越物質的精神豐盈。

從更深遠的維度看,經文揭示了人類存在的根本矛盾:向外求索的有限性與向內覺醒的無限性。凡夫困于貪欲的牢籠,菩薩卻以智慧打破桎梏,證明生命的價值不在于占有多少,而在于能否以清明之心轉化煩惱。當現代人被焦慮與孤獨困擾時,這份千年前留下的智慧仍如明鏡:唯有放下對表象的執取,以知足安住當下,以智慧觀照本心,方能在喧囂世界中尋得自在,讓生命回歸其清凈光明的本來面目。